『戦略的大学職員養成ハンドブック』岩田雅明著(ぎょうせい)の第6章には「大学職員のキャリア紹介 5人の職員たちの、これまでと今、そしてこれから」が収められている。

第一線で活躍されている(こられた)方々の、設問に答える形式の内容になっている。

大学職員の皆さまにぜひ読んでいただきたいと思い、取り上げたしだいである。

最終回となる5回目の今回は、山﨑その氏(京都外国語大学総合企画室参事)である。

現在の仕事は、戦略企画グループ・点検評価グループ・IR推進グループの3つのグループのマネジメント、補助金等外部資金獲得に関する申請や大学改革マスタープランの策定、学長の特命事項に関することの企画・調整・実施を担当。学内のSDに関する企画や運営も担当されている。

いま最も楽しく取り組んでいるのがIRとのこと。

大学職員のキャリア(5)冷徹に考え、熱く動くキャリア

キャリア

商社

↓

高等学校講師

↓

京都外国語大学(現在に至る)

アルバイトから専任職員に

- 大学職員を選択した理由は、長く続けられる仕事だと思ったことが一番大きい。

目標設定

- 職員一人ひとりの意欲に対して「組織的」に応えていくことのできる仕組みを、しっかりと築くこと。

- 今年度人事制度を見直し、新しい評価制度を導入する。

- 「頑張った人が報われる制度」を目指している。

- 一人ひとりの成長に見合った仕事を提供するにはどうすればよいのか。

- その対応策の一つが、「ジョブ・ディスクリプション」の考え方。

大学職員の仕事を分解し、それぞれの職務目的、具体的な職務内容、職務を履行するために必要な知識や能力、経験、そして職務責任(権限)を明示するという方法。

職員へのメッセージ

- いまが「経営」の時代であることは間違いない。

- 大学経営の時代においては、幅広い見識や専門的な知識、高度な判断力、企画力、交渉能力などが不可欠である。その上で、自らの大学の特長や個性を生かして、大学の発展に何が求められているかを考え、実行できる大学職員が求められている。

- こういった自覚をさらに強固なものとし、もし、まだ気づいていないとすれば覚醒させて、各々の意識を具体的な行動に結びつけるようにしていただきたい。

- 仕事の時間を「幸せ」に過ごすために、一見無駄と見えるようなちょっとした工夫も大切にしていただければと思っている。

- 人間関係に関する基本的な考え方は、「人は情で動く」というもの。

- たとえどんな小さなことでも、お互いに喜び合える雰囲気をつくっていくことが、仕事の時間を「幸せ」に過ごすためには大事な工夫。

まとめ

本書著者の岩田氏は、山﨑氏について、いろいろな理論や手法をもとにして、それを実務にどのように活かしていくかという視点で論文等を書く、数少ない理論派の大学職員の論客と表現されている。

いっぽう女性らしい細やかな心配りも実践されているようだ。「人は情で動く」ということはまったく同感で、成功者と呼ばれる人たちは例外なくこのことを実践しているのだろう。

大学職員は、女性がもっとも働きやすく活躍できる職業だと思うし、そうあるべきだと思うが、幹部になるまで活躍している人はどれくらいいるのだろうか。

もしそれほどではない大学がある場合、その原因はどこにあるのか。

このあたりのことについての研究が待たれるところである。

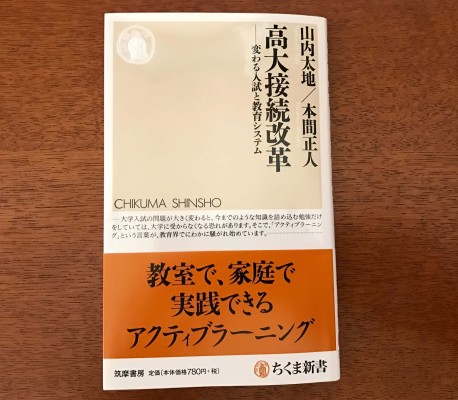

- 作者:岩田 雅明

- 出版社:ぎょうせい

- 発売日: 2016-02-26

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日