このページの目次

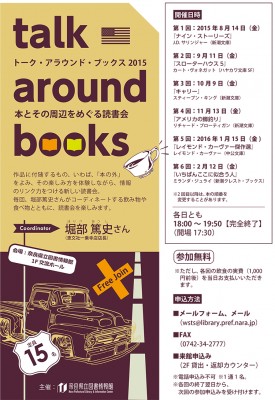

トーク・アラウンド・ブックス2015@奈良県立図書情報館

■2016年2月12日(金)18:00〜19:50

■奈良県立図書情報館

■参加者:20名(女性15名)

第6回。今回が最終回です。

テキストはミランダ・ジュライの『いちばんここに似合う人』。

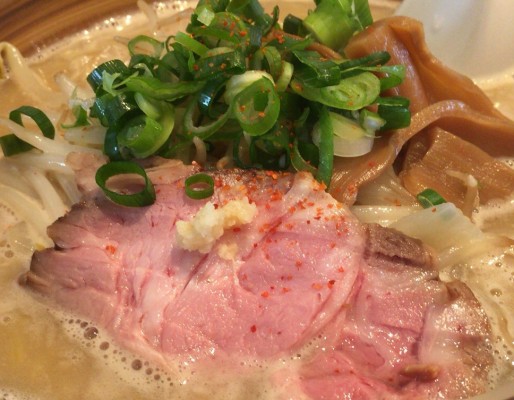

今回のケーキ&コーヒー

毎回実費でいただく本日のケーキ&コーヒー。

▼ケーキ(ココナッツ、チョコレート、キャラメル)。京都のKathy’s Kitchen製です。

▼コーヒー(誠光社のランベルマイユ・ブレンド。コクはあるけどすっきりしたあと味)

それでは、ご紹介しましょう。

堀部篤史氏のトーク 答えや解決策があるのが文学ではない。安易な答えを出さないからすばらしい。

これまでの作家たちとの違い

- 同時代の作家であり、

- リアルタイムで新作を読むことができる

- 専業小説家ではなくアートや音楽の分野から世に出る

- 作品を書く前にインターネットが存在していた世代

岸本佐知子氏の翻訳作品

- 『偏愛小説集』というアンソロジー

- 『作家断片集』(ハヤカワ)

いま注目すべき翻訳者

- 藤井 光氏

柴田元幸氏も推薦、認めている“現代”の翻訳者。

ミランダ・ジュライの活動

- “Right Growl”ムーブメントー『私はドアにキスをする』、パンクやロックの男性性に反発、ライブ会場やZineをメディアとしたインディペンデントな発信をしたバンド。

- Sleater Kinneyのミュージック・ビデオをジュライが制作

- コミュニケーションアプリ“Somebody”→アサインメント

- インスタレーション“The Hallway”→鑑賞者とのコミュニケーション

- オノ・ヨーコ『グレープフルーツジュース』。読者にアサインメントを与える言葉→「グレープフルーツ・オノ・ヨーコ」というTwitterアカウント

- ソフィ・カルー現代美術作家。“Double Game”という作品は、ポール・オースターの『リヴァイアサン』登場人物のマリアをソフィ自身が模倣している。

ミランダ・ジュライ その作品の特徴

- チャイルディッシュな「決め事」や自身の意志を超えた部分による「偶発性」→自我や自分自身からの逃避

- 自意識の重さとコミュニケーションの困難さについて、多角的にいろんなアプローチ

- 人と関わることの困難さ→人と関係する際に生じる違和感やすれ違い

そして、堀部氏はこう述べておられます。

自意識からくるコミュニケーションに苦しんでいる人たちに、こういう小説は救いになる。

全部理解できることが書いてある小説作品は✕。

答えや解決策があるのが文学ではない。安易な答えを出さないからすばらしい。

検索で得た知識は、それ以上のものにならない。おなじところをグルグル廻っているだけ。ふだん求めないものを見たり読んだりすることが大事。

まとめ

第4回から参加したこのイベントですが、毎回たっぷりと楽しませていただきました。

そして毎回たくさんの「リンク」によって、知らない作家などを知ることができ、勉強にもなりました。

自分の好きな書物や音楽を気ままに楽しむのもいいのですが、ときには「ふだん求めないものを見たり読んだりすることが大事」だと強く感じました。

なぜなら、知らないことは山ほどあるのですから。まだ知らない(けれど自分が好きになるかもしれない)世界を探す旅に、ときには出る必要があります。

そんなワクワクするようなきっかけを与えてくださった「トーク・アラウンド・ブックス」に感謝します。

次年度のイベントは?

- 次回はグループ形式で、自分のすきな本を紹介するやり方を考えている。

- 『私自身の見えない徴』エイミー・ベンダーという小説。

とのことでした。

楽しみです。

関連図書リスト

「トーク・アラウンド・ブックス2015 第6回」関連図書リスト

これまでの「トーク・アラウンド・ブックス」の記事はこちら!

■第5回

■第4回

トーク・アラウンド・ブックス2015@奈良県立図書情報館で『アメリカの鱒釣り』についてトークする

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日