1975年。サンフランシスコ。

チャイナタウンを抜け、グラント・ストリートの突き当りがノースビーチ。イタリア移民の街、そしてビートニックが住んでいた街。

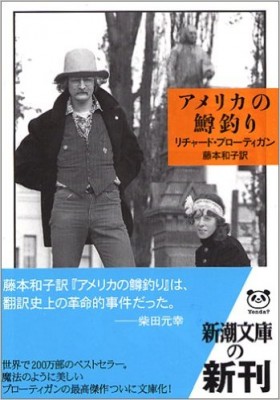

そこにあるワシントンパークに私はいました。「ここが『アメリカの鱒釣り』のカバー写真のところか」とひとりごちながら・・・。

大学を卒業したその年、私は大阪のある情報誌が主催するアメリカツアーに参加したのでした。往復の飛行機とサンフランシスコ市内のYMCAを1ヶ月予約してくれていること以外はすべて自由行動という自由かついい加減なツアーでした。

1週間LAへ行ったことを除けば、ベイエリアで、コンサートへ行ったり、ただ街を彷徨する毎日でした。

なかでもいちばんのお気に入りがこのノースビーチで、ビート詩人のローレンス・ファーリンゲッティが開いたCity Lights Bookstoreへ立ち寄ったり、ジャズ・クラブへ行ったりしていました。

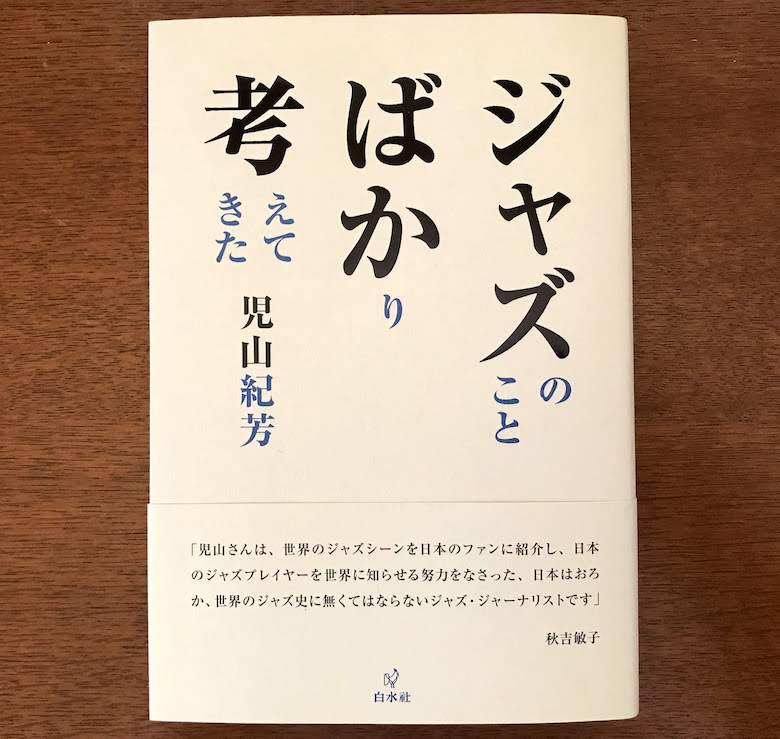

当時、ブローティガンとカート・ヴォネガットがお気に入りの作家でしたが、なぜ彼らがヒッピーに人気があるのかよく理解できなかったのですが・・・。

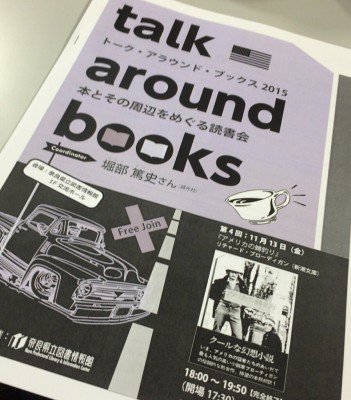

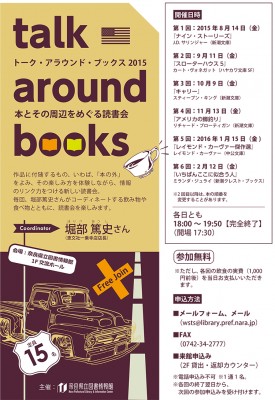

トーク・アラウンド・ブックス2015

「トーク・アラウンド・ブックス2015 本とその周辺をめぐる読書会」@奈良県立図書情報館に参加してきました。

今回が第4回目です。出遅れたのが残念ですが、残りの数回はぜひ参加したいところです。参加者は20数名。年齢層は幅広く、女性が約7割を占めていました。

「トーク・アラウンド・ブックス2015 本とその周辺をめぐる読書会」@奈良県立図書情報館に参加ちゅう。 pic.twitter.com/L2lYg0b4xB

— 瀬田 博 (@starofuniv) November 13, 2015

今回のテキストはリチャード・ブローティガンの『アメリカの鱒釣り』です。講師は元京都恵文社一乗寺店、現在は誠光社の堀部篤志氏です。同氏が講師だからこそ参加したのです。

誠光社さん(@seikoshabooks)が投稿した写真 –

堀部氏は冒頭、この難解な小説にまつわる周辺のことを知っておくことで、もういちど読むと理解しやすくなるかもしれないということで、主な舞台であるサンフランシスコや当時のアメリカ社会についての解説から始められました。

人生の敗残者へのシンパシー

続いて、作者であるリチャード・ブローティガンの生い立ちからピストル自殺で亡くなるまでの人生についての解説がありました。

それによれば、ブローティガンは、複雑な家庭環境に加え、幼少から亡くなるまで、周囲になじめなかった孤独な性格だったとのことです。

そういった人生の敗残者へのシンパシーとして、当時のヒッピーに愛読されたのではないか、ということでした。この指摘で、上記の疑問が氷解したのでした。

そして最後に、ブローティガンの著書をすべて翻訳した藤本和子氏のこと、村上春樹、秋山晶、片岡義男などブローティガンの影響を受けた日本人についての言及がありました。色々な作家にブローティガンの「空気感」は引き継がれており、それを理解することによって読書の幅が広がる、と結んでおられました。

村上春樹氏も、ブローティガンとヴォネガットを読んで「こんなやり方があったのか」と思ったそうです。小説であり詩集でもあるブローティガンの世界。人生の敗残者であったかもしれませんが、このイマジネーションに富んだ文章は時代を超えて読む人の心を掴むにちがいありません。

カジュアルな雰囲気かつ中身の濃いすばらしい読書会でした。

次回はレイモンド・カーヴァーです。村上主義者としてはぜひ参加したいところです。

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日