ベネッセ教育総合研究所が実施した「大学での学びと成長に関するふりかえり調査」のご紹介です。

全国23歳〜55歳の大学卒業生約2万人を対象に実施。目的は「大学での学びは、社会で役に立つか」を検証すること、です。

調査詳細についてはこちら。

要約

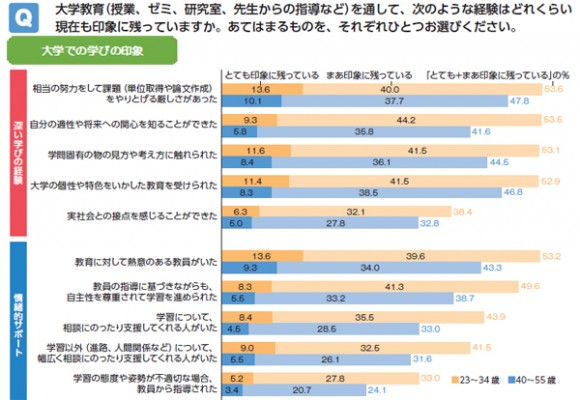

大学での学びの印象(改革前後の世代別比較)

- すべての項目において、「とても+まあ印象に残っている」と回答した比率が、改革前世代より後世代のほうが大きくなっている。

- 卒業生の大学での学びに対する印象の向上は、1990年代以降の大学教育の成果である。

大学での学びと社会への役立ちとの関連

大学での学びの印象と、社会で役に立つ力として設定した自己効力感との関連を明らかにするために、重回帰分析を行った。

自己効力感とは次の3点。

- ものごとが思ったように進まない場合でも、自分は適切に対処できる

- 危機的な状況に出会ったとき、自分が立ち向かって解決していける

- 今の調子でやっていけば、これから起きることにも対応できる

- もっとも関連が強いのが「大学での学びの印象」

- 「大学での学びの印象」は、高校までの学力を示す指標である「卒業大学の偏差値」よりも、現在の自己効力感に強い関連がある。大学の偏差値にかかわらず、良質な大学経験は現在の自己効力感に影響している。

- 「大学での学びの印象」は、社会に出てからの経験量を示す「就労年数」よりも、現在の自己効力感に強い関連がある。大学教育の不足を企業教育が補完しているとの指摘は長年なされてきた。しかし本調査が示した自己効力感という側面においては、必ずしもそうとは言い切れない。

- 「大学での学びの印象」は、「アルバイト・インターン」、「サークル・部活動・社会活動」といった学外での活動よりも、現在の自己効力感に強い関連がある。企業の採用面接では、学内より学外での活動について語るケースが多いといわれているが、その点について改善の余地を本データは示している。

職業で役立つ知識・スキルは重要である。しかし、大学教育においては、その利活用や判断のための教育も必要である。それが今回の調査で明らかになった、社会人になってからふりかえった際の大学教育の印象であり、現在の自己効力感につながるものである。

感想

「卒業生の大学での学びに対する印象の向上は、1990年代以降の大学教育の成果である」とあるように、一連の大学改革は、学生の学びに効果があったようです。

また、大学での学びは、偏差値や社会での経験よりも自己効力感に強い関連があるという調査結果が出ています。このことは、学ぶことがその後の人生にいかに大きく影響するかという証左でもあります。

個人的にもっとも重要だと感じたのは、職業で役立つ知識・スキルよりも、大学教育においては、その利活用や判断のための教育が必要だということです。

ワークスタイルが今後激変するなかで、「汎用的能力」の育成こそが重要だと考えます。

About Me

私の自己紹介はこちらです。

SNS

■Twitter:@starofuniv

■Facebook:setahiroshi

The following two tabs change content below.

大学職員ブロガーです。テーマは「大学職員のインプットとアウトプット」です。【経歴】 大学卒業後、関西にある私立大学へ奉職し、41年間勤めました。 退職後も、大学職員の自己啓発や勉強のお手伝いをし、未来に希望のもてる大学職員を増やすことができればいいなと考えています。【趣味】読書・音楽(主にジャズとクラシック)・旅 【信条】 健康第一であと10年!

最新記事 by 瀬田 博 (全て見る)

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日