このページの目次

植草甚一氏は生涯の師

出張の翌日、世田谷文学館で開催されていた「植草甚一スクラップ・ブック」展に行ってきました。

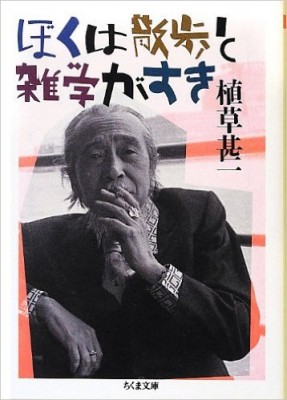

植草甚一こそ私がもっとも影響を受けた作家(エッセイスト)です。

雑誌『話の特集』の連載をまとめた『ぼくは散歩と雑学がすき』を皮切りに、その後続々と刊行された単行本はすべて買い求めました。

古本屋や古レコード屋をブラつき、ジャズ喫茶やコーヒーハウスで買った本をめくり、街を散歩する。

気がつくと自分も同じことをしているのでした。

映画、文学、音楽、絵画と好奇心は留まることを知らず、さんざん身銭を切って奥さんに「バカは死んでも治らない」とまで言われた植草氏。

そんな好きなことしかやらない、ある意味ドロップアウトした人生に憧れがあったのだと思います。

展覧会場では、肉筆の原稿、ノート、お得意だったコラージュの原画、65歳で初めて訪れたNYからの手紙などなど、存分に楽しみました。

本質はシュルレアリスト

館内ショップで買い求めた「週刊読書人」第3095号(2015年6月26日)に、吉田篤弘・吉田浩美両氏(クラフト・エヴィング商會)の同館で行われたブックトークが収録されています。

そのなかで吉田篤弘氏は、「植草甚一という人は、シュルレアリスムやダダイズムといった芸術運動からの影響がとても大きいと思います。古本好きのファンキー爺さん、みたいな印象が強くて見過ごされがちですが、僕はまず第一に植草さんはシュルレアリストだと思っています。」と述べています。

私も同感です。

同氏のコラージュがマックス・エルンストの『百頭女』に影響を受けたのは有名です。

生涯で先生と呼べるのは、エルンストと、早稲田大学時代の今和次郎、そして構成派の村山知義氏の3人だとあるエッセイで告白していました。

世田谷文学館で植草甚一氏の展覧会は2度目ですが、1度目は残念ながら行けませんでした。

おそらく生涯で最後になるであろうこの機会に行くことができて、いい思い出となりました。

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日