はじめに

野口悠紀雄氏の著作は『超整理法』を皮切りに、「超」シリーズをはじめとして、そのほぼすべてを読んでいます。処女作の『情報の経済理論』は数式が多く、よく理解できませんでしたが・・・。

本書では、

- 将来の自分の仕事はどうなるのか?

- 年金は貰えるのか?

という全国民の心配事ともいえる問題について述べられています。

2040年問題

2040年問題とは、

- 日本経済が労働不足経済に突入する

- 社会保障(年金・医療)給付の増加

を指します。

このことについての野口氏の回答は、以下のとおりです。

財政再建のために

- 景気動向によらず、消費税率引き上げを予定通りに行なう。

- 社会保障の改革

・年金については給付の削減

・医療については患者自己負担の引き上げ - 生産性の高い産業をつくる

本当に必要なのは、社会保障制度の見直しによって歳出の増加をコントロールすること、他方で生産性の高い産業をつくって経済力を高め、それによって税収を上げることだ。日本が抱えている問題を解決する手段は、この2つしかない。

日本の人口構造の変化を考えれば、支給開始年齢が65歳というのは「低すぎる」。

65歳を支給開始年齢とする公的年金は、このような人口構造を考慮すれば、維持できないだけでなく、必要もない制度。

高齢者は、今後、単に数が増加するだけでなく、健康状態も向上し、働く意欲も能力も向上する。

その生活は年金で支えるのでなく、就労によって支えるべきである。高齢化社会の政策の基本がその方向に向けて切り替えられなければならない。

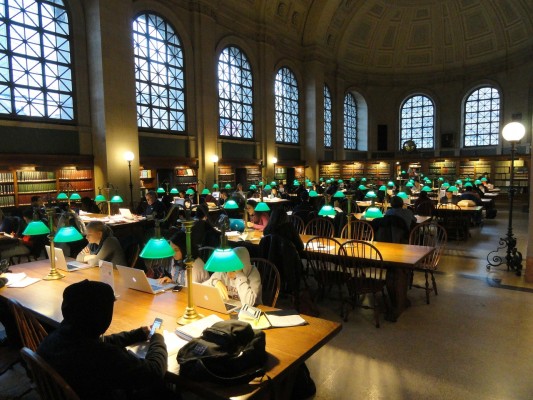

大学についての言及もあります。

日本の高等教育の体制は、20世紀型の産業構造(場合によっては、19世紀型の産業構造)を前提としたものになっており、先進国産業の重要な基礎となっているファイナンス理論やコンピュータサイエンスが著しく遅れている。

大学の構成を大きく変えるのは、重要な課題だが、きわめて困難である。そして、実現に長い時間がかかる。

仮に新しいタイプの高度専門人材が供給されたとしても、国内企業がそうした人材を求めるかどうかが問題だ。

参入規制を緩めて、外資系企業を増やすほうがずっと効果がある。

感想

本書においては、仮説を提示したのち、データにより注意深く検証し、説得力ある内容となっています。

あるインタビューで野口氏は、「私は原理原則の人間」と述べておられました。

本書のような真っ当な正論が、なぜ評判にならないのかいささか不思議です。

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日