大学職員5名それぞれのSD活動

『大学行政管理学会誌』第19号の「学外でのSDに意味はあるのか―最もコストの高い『大学院進学』を話題に―」(2015年度研究集会分科会1)から。

昨年開催された、同学会の全国研究集会での記録である。

大学院で学ぶ(学んだ)大学職員5名のそれぞれの学びを垣間見ることができ、興味深い。

これから大学院で学ぼうと思っている人には、参考になるにちがいない。

同学会誌は大学行政管理学会の会員のみに頒布される。

お読みになりたい向きは、知り合いの会員に見せてもらうか、これを機会に入会されるとよい。年会費はわずか1万円(正会員)である。

SDを進めるための新しいモード

その登壇者の一人である中元 崇氏(京都大学)の指摘には大いに共感した。

以下、同氏の発言をご報告しよう。

- 大学設置基準の大綱化が行われた1990年代から、大学職員も自ら成長し、自ら考えて行動することが求められるようになった。

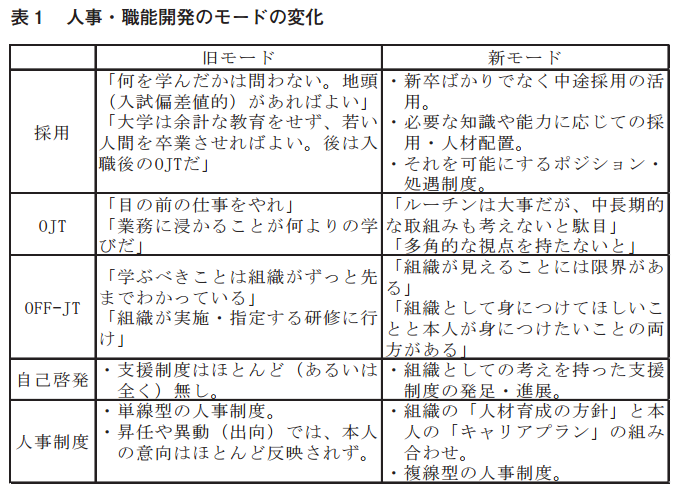

- そうした人事・職能開発が90年以降、徐々に旧モードから新モードへと移行してきた。

旧・新モードとは以下のとおり。

筆者が共感したのは、まさにこの内容である。

- もし職場が旧モードで考えが固まっていたとしたら、職員の成長は望まれるか。

- おそらくはそうではない、ネガティブな意味で捉えられるだろう。

- 大学院に行ったり、学外のSDなどに参加したりすることも、新モードで意味づけをして初めて考慮し得ること。

そして最後に、こう述べておられる。

- 個人・組織の両方が、SD、職能開発の位置づけ、意味づけをきちんと考え、共有する必要がある。

あたらしい時代に適合したパラダイムへの変換を

旧モード・新モードの問題は、もちろん、すべての組織体の課題でもある。

根拠のない個人的な感想を述べさせていただくと、大学の場合、旧モードの傾向が強いように感じる。

ともあれ、新モードに対応した考え方と組織が、SDだけでなく大学全体に必要である。

大学行政管理学会・会長の西川幸穂氏は、同誌の「巻頭言 実践を理論に、理論を政策に〜 20 周年を迎えて〜」のなかで、同学会のこれからの課題を以下のように述べておられる。

「活動の質を高めるためになすべきことは『政策化』」

であり、

「政策に、JUAMとして取り組んできたことの蓄積、すなわち実践の理論化はどこまでコミットできてきただろうか。大学の役割発揮の期待が高まるなかで、たとえば中教審を中心とする高等教育政策、さらには経済団体やシンクタンクなどの提言に、何らかの影響を与えてきただろうか」

と指摘し、

今後の課題として、

「実践とその理論化を通して高等教育政策をはじめとする大学関連諸政策に主体的に参画することが求められるのではないだろうか」

と結んでおられる。

旧モードの考え方で、このことに対応できるだろうか。

繰り返しになるが、このことは大学だけの問題ではない。

あたらしい時代に適合したパラダイムへの変換を成し遂げることが、すべての組織の最低条件だと考える。

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(3) - 2018年12月25日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(2) - 2018年12月20日

- 2040年代における大学の役割と使命 大学行政管理学会(JUAM) 特別シンポジウム(1) - 2018年12月19日